“单个体细胞如何发育成完整植株?”

9月16日,

国际著名学术期刊《细胞》(Cell)在线发表

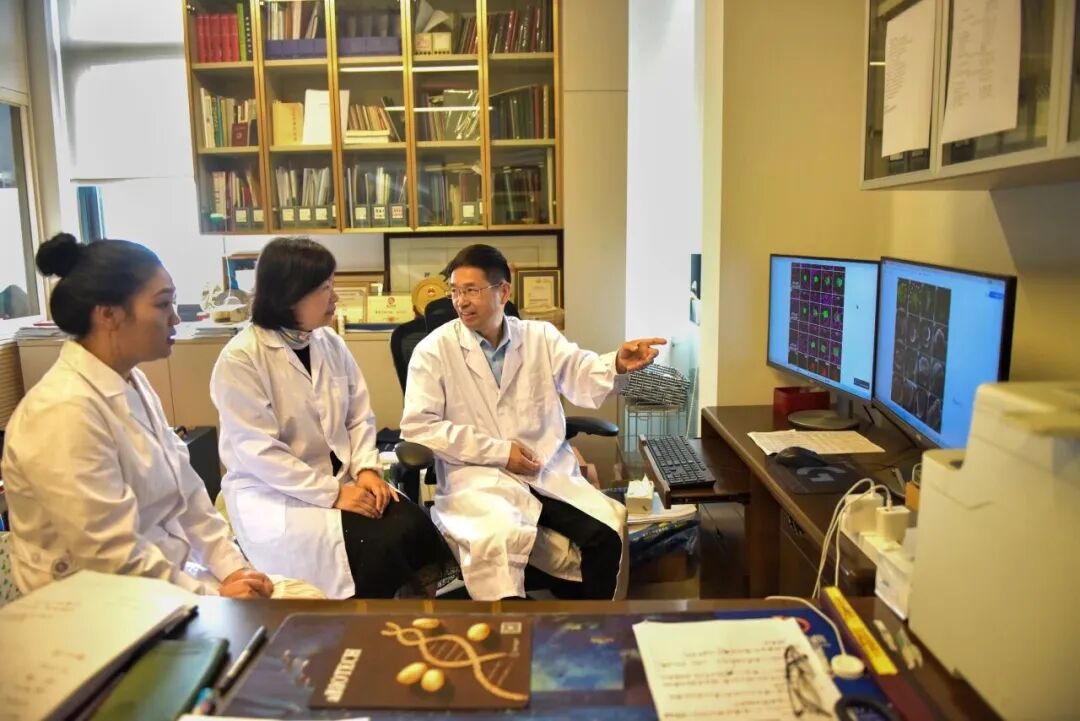

山东农业大学张宪省教授和

苏英华教授研究团队的科研成果。

据了解,该团队首次完整揭示了单个植物体细胞如何通过基因重编程“改变命运”,最终发育为完整植株的全过程。这一成果不仅破解了困扰科学界百余年的“植物细胞全能性”机制之谜,也为作物遗传改良与高效再生提供了全新理论支撑。

1902年,“植物细胞全能性”概念被提出,即植物细胞可脱分化形成类似受精卵的全能干细胞,进而发育为完整植株。这一现象广泛存在于植物界,包括农作物、木本植物,但其背后的分子机制始终未解。

论文通讯作者张宪省教授介绍,较动物细胞而言,植物细胞具有更强的发育可塑性,在一定条件下,它们无需受精就能发育成胚胎,这种现象被称为“体细胞胚胎发生”。植物细胞还有着独特的“再生”能力,例如,叶片的体细胞在经历重编程过程后,能够回归到原始的干细胞状态,并进一步进入“体细胞胚胎发生”阶段,最终再生为一株完整的植株。这一“再生”现象在快繁、生物技术育种、脱毒培养等农业生产中具有极为重要的应用价值。而植物体细胞经过重编程,从“普通细胞”转变为“全能性胚胎”的核心秘密一直未被揭露。

“就像一片叶子本应永远是叶子,但它却能‘变身’为一株株新植物,这种‘命运逆转’如何发生?”论文通讯作者之一、山东农业大学长江学者特聘教授苏英华道出研究初衷。自2005年起,团队在张宪省教授的指导下,以拟南芥为模型开启探索,一场持续20年的科研“马拉松”就此展开。

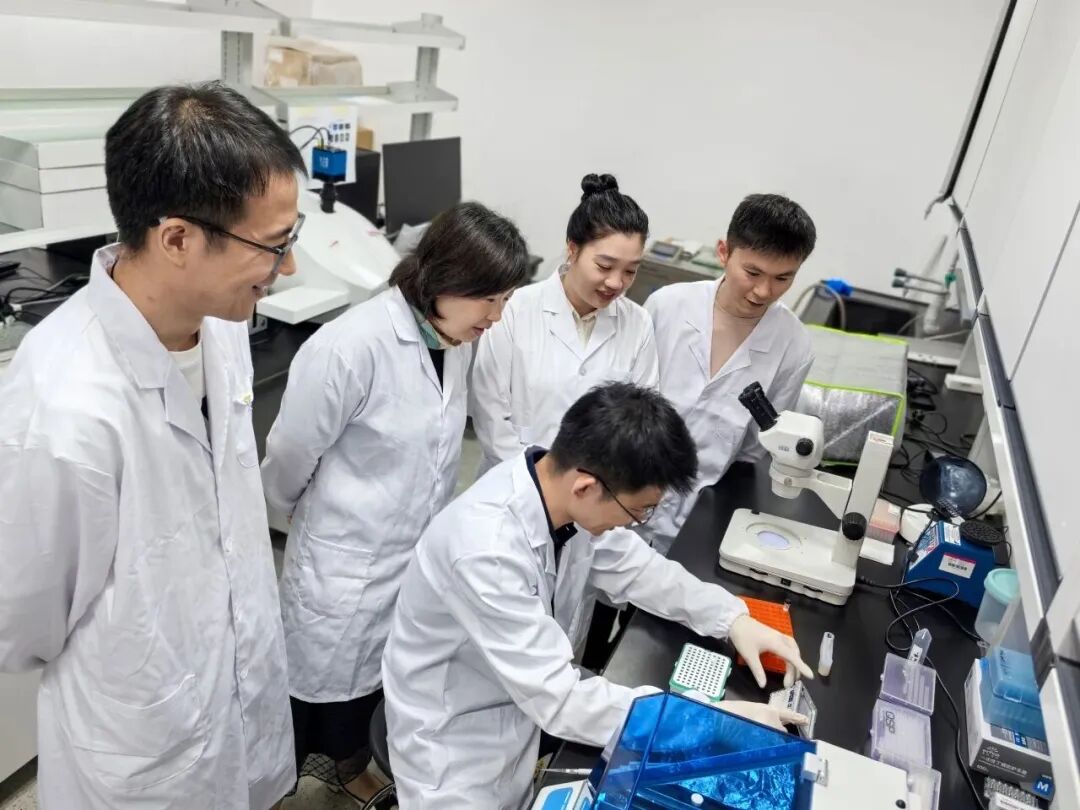

20年来,从搭建完整的实验体系,到掌握单细胞测序、显微切割转录组测序与活体成像等前沿技术,经过十几万次实验积累,研究团队最终发现了单细胞“再生”植物的分子机理。

研究首先发现,只有拟南芥叶片体细胞内合成大量生长素,这个“普通细胞”才能变身“全能干细胞”。在此基础上,团队通过深入研究,找到了触发细胞全能性的“关键钥匙”:叶片气孔前体细胞特有的基因SPCH,与人工诱导高表达的基因LEC2,二者协同作用形成“分子开关”。“就像转动一把锁需要两把钥匙,缺一不可。”张宪省教授形象比喻。

这一理论的解析不仅有助于理解植物细胞发育的根本规律,也为精准调控植物再生和定向改良作物性状提供了全新的思路与技术工具。

目前,该体系在小麦、玉米和大豆等作物的实验正同步推进。“未来或可通过精准调控细胞全能性,实现作物优良品种的‘快速克隆’,大幅度缩短育种周期,服务精准设计育种。”张宪省教授表示,“这也将为珍稀植物种质资源的高效保护、植物合成生物学注入新动力”。

来源:泰山晚报

速豹新闻网·泰安频道热线:0538-8485110